Introduzione

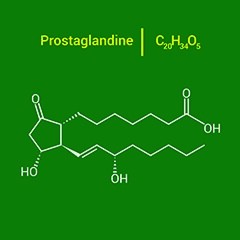

Le prostaglandine (indicate con la sigla PG - ProstaGlandine) sono molecole prodotte naturalmente dall’organismo e derivano da un acido grasso, l’acido arachidonico, presente in diverse membrane cellulari. Pur avendo struttura simile, le PG svolgono diverse e importanti attività biologiche, specialmente nei processi infiammatori.

L’acido arachidonico viene trasformato in due diverse molecole: i leucotrieni (ottenuti grazie all’azione dell’enzima lipoossigenasi) e le prostaglandine (derivanti dall’azione dell’enzima cicloossigenasi).

L’origine del nome prostaglandine risale all'inizio degli anni ‘30 del XX secolo quando, per la prima volta, in seguito ad alcuni studi, queste molecole vennero individuate in campioni di liquido seminale umano dove sono presenti in concentrazione piuttosto elevata.

In quell’occasione, si pensò erroneamente che fossero prodotte dalla prostata, la ghiandola dell'apparato riproduttore maschile. Il termine prostata, unito a quello latino glandula (ghiandola), diede origine al termine prostaglandine. In realtà, in quella particolare circostanza, le prostaglandine provenivano sempre dall’apparato riproduttore maschile ma nello specifico dalla membrana delle vescicole seminali.

La loro prima descrizione risale, tuttavia, ai primi anni '60.

Da quel momento in poi le ricerche in quest'ambito si intensificarono; si definirono le funzioni delle prostaglandine all'interno dell'organismo nei diversi tessuti quali fegato, polmone e sistema nervoso centrale.

Ruoli e funzioni

Le prostaglandine sono molecole coinvolte in diverse e fondamentali funzioni e giocano un ruolo in alcuni casi utile al funzionamento dell’organismo, in altri dannoso. Vengono prodotte in molteplici distretti corporei dove, generalmente, svolgono la propria azione.

In funzione della loro struttura chimica, le prostaglandine svolgono diversi compiti, uno dei più frequenti riguarda la regolazione dell’azione della muscolatura liscia ma sono anche coinvolte nel funzionamento delle cellule del sangue e nella risposta di tipo infiammatorio.

Tra le funzioni fisiologiche, le prostaglandine esercitano una regolazione sulla:

- vasodilatazione, con diminuzione della pressione sanguigna

- vasocostrizione, con aumento della pressione sanguigna

- aggregazione piastrinica

- broncodilatazione, con aumento del flusso di aria che entra nei polmoni

- broncocostrizione, con restringimento dei bronchi

Inoltre, le PG:

- mantengono integra la mucosa dello stomaco, esercitando un effetto citoprotettivo

- mantengono la funzione renale, regolando il flusso di sangue

- favoriscono, nelle donne, la maturazione del collo dell’utero e la frequenza e l’intensità delle contrazioni uterine che precedono il parto; inoltre, regolano la produzione di progesterone

- aumentano la peristalsi intestinale, cioè la contrazione del tratto gastrointestinale

- bloccano la degradazione dei grassi, ossia la lipolisi

- interferiscono nell’attività di alcuni ormoni

- promuovono l’aggregazione piastrinica

Durante i processi infiammatori le prostaglandine svolgono un ruolo di grande rilievo:

- inducono vasodilatazione, incrementando la permeabilità dei vasi sanguigni

- favoriscono la comparsa di gonfiore, ossia di edema

- diminuiscono la tolleranza al dolore, attraverso la sensibilizzazione dei recettori del dolore (detti nocicettori) ai mediatori dell'infiammazione

- favoriscono l'incremento della temperatura corporea

I FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei) agiscono bloccando la produzione delle prostaglandine e costituiscono i principali e più comuni farmaci antiinfiammatori, antifebbrili e antidolorifici. A questa classe di farmaci appartengono comuni prodotti da banco come l'ibuprofene e l'acido acetilsalicilico.

Tipologie

Le prostaglandine sono prodotte dall’organismo in molteplici tipologie e serie: A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Le prostaglandine sono indicate con la sigla "PG" (ProstaGlandine) seguita da una lettera maiuscola dell’alfabeto (dalla A alla I) a indicarne tipo e struttura: PGA, PGB, PGC, PGD, PGE, PGF, PGG, PGH e PGI.

Ad esempio, le prostaglandine I (PGI), conosciute con il nome di prostacicline vengono spesso considerate come un gruppo a sé stante.

Le prostaglandine della serie G e H (PGG e PGH), invece, sono considerate come intermedi per la sintesi delle altre prostaglandine. Inoltre, a seconda dell'enzima che agisce su di esse, le PGH possono dare origine (oltre che alle altre prostaglandine A, B, C, D, E e F) alle prostacicline (PGI) e ai trombossani (TX).

Le prostaglandine possono avere all'interno della loro struttura chimica, da uno fino a tre doppi legami. Il numero posto in basso a destra, a fianco della lettera rappresentante la serie, sta appunto a indicare il numero di doppi legami presenti nelle catene laterali delle prostaglandine naturali.

Ad esempio:

- PGE1, indica una prostaglandina della serie E con un doppio legame

- PGE2, indica una prostaglandina della serie E con due doppi legami

- PGE3, indica una prostaglandina della serie E con tre doppi legami

La presenza, infine, di una lettera greca (α o β) di fianco al numero di legami presenti nella struttura della prostaglandina, indica la posizione/orientamento del gruppo ossidrile situato nelle catene laterali.