Introduzione

Il materiale contenente le informazioni che si trasmettono da una generazione all’altra è costituito, in tutti gli organismi viventi, dagli acidi nucleici denominati acido desossiribonucleico (DNA) e acido ribonucleico (RNA).

Nella maggior parte dei casi è il DNA a rappresentare l’impronta genetica che identifica ciascuna persona e solo in alcuni organismi, per esempio certi virus, le informazioni sono contenute nell'RNA. Il DNA, infatti, contiene le informazioni necessarie per la produzione delle proteine, molecole formate dagli aminoacidi, che costituiscono tutti gli organismi.

La descrizione di ciascuna molecola è scritta nel DNA secondo un codice basato su 4 elementi, adenina (A), timina (T), guanina (G) e citosina (C), detti basi azotate, disposti in sequenze di diversa lunghezza e organizzati in diverse combinazioni.

Ciascuna base azotata insieme a uno o più atomi di carbonio e ad uno zucchero costituisce un nucleotide. Cambiando l’ordine delle basi azotate è quindi possibile scrivere messaggi diversi che porteranno alla formazione degli aminoacidi (in tutto 20) necessari per formare le proteine. Ciascuna sequenza di 3 basi identifica un aminoacido e una sequenza di aminoacidi costituisce una proteina.

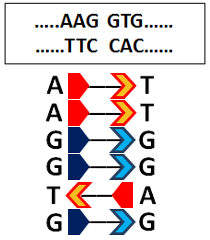

L'esempio riportato mostra schematicamente le due sequenze di DNA appaiate secondo la regola A-T e C-G e i nomi degli aminoacidi che ne derivano, isoleucina (Ile), arginina (Arg), lisina (Lis) e valina (Val):

L'esempio riportato mostra schematicamente le due sequenze di DNA appaiate secondo la regola A-T e C-G e i nomi degli aminoacidi che ne derivano, isoleucina (Ile), arginina (Arg), lisina (Lis) e valina (Val):

|

ATA |

CGT |

AAG |

GTG |

|

TAT |

GCA |

TTC |

CAC |

|

Ile |

Arg |

Lis |

Val |

In realtà, come descritto da Watson e Crick nel 1953, il DNA ha una struttura tridimensionale formata da due eliche avvolte una sull'altra: l’esterno della struttura è costituito da zuccheri e fosfati, mentre le basi appaiate (l'adenina con la timina e la guanina con la citosina) sono collocate all'interno.

I filamenti di DNA, lunghi fino a milioni di nucleotidi, sono contenuti nei cromosomi, a loro volta collocati nel nucleo di tutte le cellule. Il DNA costituisce, quindi, la base della trasmissione ereditaria dei caratteri. Inoltre, poiché rappresenta l'impronta genetica di ciascuno di noi, lo studio del DNA (per esempio nella medicina forense) estratto dal sangue, dalla saliva, dai capelli o da altri tessuti è ormai utilizzato per l’identificazione certa di ciascun individuo.

Dal 2017 è attiva la Banca Dati Nazionale del DNA che raccoglie dati relativi ai profili del DNA principalmente per contrastare comportamenti e situazioni di illegalità. Oggi la disponibilità di tecniche semplici ed economiche consente attraverso il sequenziamento del DNA di effettuare studi di ricerca, per esempio seguire l’evoluzione della specie o identificare mutazioni geniche. La conoscenza delle mutazioni presenti nelle sequenze di DNA, associate al possibile aumento del rischio di insorgenza di una data malattia, rappresenta un passaggio importante nella diagnosi prenatale, e nella diagnosi, nella prognosi e nella scelta terapeutica di numerose patologie, per lo più di tipo tumorale almeno per il momento. A partire dai risultati del Progetto Genoma, la disponibilità di banche dati biologiche consente attraverso l’uso di strumenti di bioinformatica di analizzare e comparare lunghe regioni di DNA. Oggi le banche dati sono centinaia e sono in continua crescita.

Prossimo aggiornamento: 02 Aprile 2027